Kompakt Spezial 1/2013

19

m i c h a e l g ü m b e l

2 Andrea Fried, Ralf Wetzel, Christoph Baitsch: Wenn

zwei das Gleiche tun… vdf Hochschulverlag 2000.

3 Michael Gümbel, Sonja Nielbock: Die Last der

Stereotype. Edition der Hans-Böckler-Stiftung 2012.

„Frauenberufe“ werden häufg als weni-

ger anspruchsvoll angesehen, was sich u.

a. in der häufg ungünstigeren tarifichen

Eingruppierung niederschlägt.DieAnfor-

derungen in diesen Berufen werden oft

als „ideal für Frauen“ angesehen. Es wird

behauptet, Frauen würden „von Natur

aus“ Fähigkeiten mitbringen, die für den

Beruf erforderlich sind, wie z. B. Freund-

lichkeit, Empathie oder Fingerfertigkeit.

Die Grenzen zwischen der Erwerbsarbeit

und dem Privatleben werden in diesen

Berufen häufg weniger klar gesehen. So

besteht immer noch verbreitet dasVorur-

teil,Erzieherinnenwürden doch eigentlich

nichts anderes tun als Mütter, nur eben

mit mehr Kindern.

Nicht zuletzt zeigt sich der geringere Stel-

lenwert der „Frauenberufe“ auch in der

verspätetenEntdeckungdurchdieArbeits-

wissenschaft.Während typische Arbeits-

tätigkeiten von Männern bereits seit lan-

ger Zeit arbeitswissenschaftlich erforscht

werden, begann die Auseinandersetzung

mit den typischen „Frauentätigkeiten“

erst viel später und erlebte einen ersten

Höhepunkt gegen Ende der 1990er Jahre

mit der Erforschung derArbeit inCallcen-

tern. So lange jedoch die Wahrnehmung

der Belastungen undAnforderungen, die

mit der Tätigkeit in der Kita verbunden

sind, so stark von geschlechterstereotypen

Zuschreibungen geprägt sind, stellt sich

die Frage:Warum sollte sich ein Mann so

eineArbeit antun? Um das Ziel „MEHR

Männer in Kitas“ zu erreichen, braucht es

also auch einen neuen, vertieftenBlick auf

dieArbeitsbedingungen, eineAufwertung

der Tätigkeiten,Maßnahmen und Mittel,

umdie Bedingungen für die Beschäftigten

zu verbessern.

Wahrnehmung von Arbeitsbelastungen

Doch wie prägenGeschlechterstereotype

die Wahrnehmung und welche Bedeu-

tung hat das für die Wahrnehmung von

Arbeitsbelastungen? Zur ersten Frage

haben Schweizer Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler sehr genau

beschrieben, wie unsere Wahrnehmung

unbewusst bestimmte Dinge ausblendet,

wie wir unsereWahrnehmung unbewusst

sortieren und einordnen und wie wir das

Wahrgenommene meist ebenfalls unbe-

wusst bewerten.

2

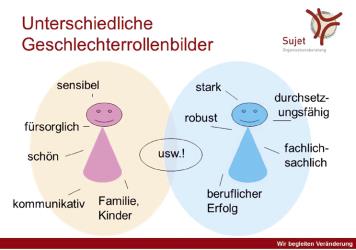

Bei jedem Schritt spielen unsere – in der

Regel ebenfalls unbewussten – Vorstel-

lungen davon,was „männlich“ und „weib-

lich“ ist, eine entscheidende Rolle: Ohne

es recht zu wissen, sind wir alle nicht frei

davon, bestimmte Dinge bei Frauen für

„normal“ zu halten und „richtig“ zu fn-

den,diewir beiMännern befremdlich oder

zumindest „unnormal“ fnden. Das fängt

beiÄußerlichkeiten (z.B.einemRockoder

lackierten Fingernägeln) an und bezieht

sich ebenso auf Eigenschaften und Ver-

haltensweisen.

Besonders problematisch ist nun nach

Erkenntnis der Schweizer Wissenschaft-

lerinnen undWissenschaftler, dass eigent-

lich niemand zugibt, dieseRollenzuschrei-

bungen an Männer und Frauen in sich zu

tragen. Organisationen beharren darauf,

dass Beurteilungen von Personen und

Tätigkeiten objektiv zu erfolgen haben

– da ist für die Auseinandersetzung mit

Stereotypen kein Platz. Solange diese

Geschlechterbilder aber nicht refektiert

werden können und dürfen, so lange kann

eine Veränderung hier nur schwer gelin-

gen.Und ebenso lange werden vermeint-

lich wissenschaftliche Erkenntnisse über

Unterschiede zwischendenGeschlechtern,

die die verborgenen Stereotype bestätigen,

immer wieder Konjunktur haben. Es ist

eben leichter, immer wieder zu behaupten,

dass Frauen nicht einparken können und

Männer nicht zuhören können, als sich

damit auseinanderzusetzen, dass man als

Mann vielleicht doch nicht so gut einpar-

ken kann, oder dass man es als Frau nur

deshalb immer wieder verpatzt, weil man

es immer wieder gesagt bekommen hat.

Geschlechterstereotype und

wahrgenommene Belastung

Welche Bedeutung diese Stereotype bei

der Wahrnehmung von Belastungen und

Ressourcen (also dem, was Spaß macht,

Kraft gibt und unterstützt in derArbeits-

tätigkeit) spielen,wurde in einemProjekt

erforscht, das die Hans-Böckler-Stiftung

und die Gewerkschaft ver.di gefördert

haben.

3