Kompakt Spezial 1/2013

37

D r . T i m R o h r m a n n

Eltern sind Modell für das Miteinander

der Geschlechter (vgl. Brandes,Andrä &

Roeseler, 2012; Datler, Gstach & Stein-

hardt, 2002; Lamb, 2004).

Lassen sich derartige Ergebnisse aus der

Väter- und Familienforschung aber auf

Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen

übertragen? Hier klafft eine Forschungs-

lücke.Untersuchungen zuUnterschieden

zwischen männlichen und weiblichen

Fachkräften in der Betreuungsarbeit mit

Kindern unter drei Jahren gibt es weltweit

überhaupt nicht.Hinweise gibt es lediglich

darauf, dass das Geschlecht der

Kinder

eine Rolle für die Erzieherinnen-Kind-

Bindung spielt. Mehrere Studien zeigen,

dass Mädchen bessere Bindungen an die

Bezugspersonen in der Kita entwickeln

als Jungen (Ahnert, Pinquart & Lamb,

2006). Vermutet wird, dass geschlechts-

stereotypeOrientierungen dermeist weib-

lichen Erzieherinnen dazu führen, dass

sie den Erwartungen von Mädchen mehr

entsprechen, was diesen wiederum den

Aufbau einer sicherenBindungsbeziehung

erleichtert.Ob Jungen bessere Bindungen

anmännliche Bezugspersonen entwickeln

würden, ist nicht bekannt, da es entspre-

chendeUntersuchungen bislang nicht gibt.

Ist die Betreuung von Kleinstkindern

Frauensache?

Den geschilderten gesellschaftlichenVer-

änderungen zumTrotz ist dieAnsicht, dass

Kinder unter drei Jahren „besser bei Frau-

en aufgehoben sind“, nach wie vor weit

verbreitet. Auch im Fachtagungsforum

wurde kontrovers über diese Aussage

diskutiert. Dabei stellte sich heraus, dass

sich diese Einstellung nicht zuletzt deswe-

gen so hartnäckig hält, weil es nur selten

Gelegenheiten gibt, andere Erfahrungen

zumachen.Besteht dagegen dieMöglich-

keit, einenmännlichen Erzieher imAlltag

zu erleben, so erweisen sich Vorbehalte

oft bald als gegenstandslos.

EineumfangreicheErhebung inÖsterreich

ergab, dass nur eine kleineMinderheit der

befragten Kinderbetreuer der Meinung

war, dass Kinder besser bei Frauen aufge-

hoben seien (Aigner &Rohrmann, 2012).

Die große Mehrheit steht Männern auch

in der Arbeit mit Kleinstkindern positiv

gegenüber. Bemerkenswert ist, dass es

für die Mehrheit sowohl der männlichen

Beschäftigten als auch der männlichen

Fachschüler/Praktikanten selbstverständ-

lich war, Kinder zu wickeln oder auf die

Toilette zu begleiten, ein nicht unerhebli-

cherTeil derMädchen und Frauen – insbe-

sondere fast die Hälfte der Schülerinnen

inAusbildung zur Kindergartenpädagogin

– dies aber nicht für selbstverständlich hielt

(S. 343). Die große Mehrheit der befrag-

ten Eltern (in der Befragung überwiegend

Mütter) waren dagegen derAnsicht, dass

ein männlicher Pädagoge alle Tätigkei-

ten im Kindergarten ausüben solle, die

auch von Frauen übernommen werden,

ausdrücklich auch Pfegetätigkeiten wie

Toilettengänge (S. 319).

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass ein

Teil der Eltern,Kolleginnen und teils auch

Kollegen, einerTätigkeit vonMännern in

der Arbeit mit unter Dreijährigen skep-

tisch gegenübersteht.Diese Unsicherhei-

tenhaben jedochnicht nurmit einemgene-

rellenMisstrauen gegenüber Männern zu

tun, sondern auch mit dem besonderen

Charakter derArbeit mit Kleinstkindern

und der „Beziehungsrolle Pfege“. Der

nahe Körperkontakt, die Intimität und

häufge „1-zu-1-Situationen“ stellen eine

besondereAnforderung an die Beziehung

zwischen Pädagogen und Kindern dar. So

sind Kuscheln und Körperlichkeit selbst-

verständlicher Bestandteil derArbeit mit

Kleinstkindern und dürfen nicht in Frage

gestellt werden,nur umeinen potenziellen

Missbrauchsverdacht zu vermeiden.

Regelungen, die die Ausübung von Pfe-

getätigkeiten durchMänner oder den kör-

perlichenKontakt zwischenMännern und

Kindern einschränken (z.B.Wickelverbot

oder Verbot für Männer, Kinder auf den

Schoß zu nehmen) stehen daher einer

Beschäftigung männlicher Fachkräfte in

der Arbeit mit 0-3-jährigen Kindern im

Weg.

Derartige Probleme sind weit geringer in

Einrichtungen, in denen es selbstverständ-

lich ist, dass dort Männer arbeiten, weil

diese dort schon lange tätig oder aber in

der EinrichtungmehrereMänner beschäf-

tigt sind.Dann steht statt des Geschlechts

die individuelle Person imVordergrund, zu

der dieElternVertrauen aufbauenkönnen;

und Vorbehalte lösen sich oft rasch auf.

Im Infans-Eingewöhnungsmodell werden

fünf Fragen formuliert, die Eltern bewe-

gen,wenn sie ihreKinder anErzieherinnen

übergeben (Laewen & Andres, 2000, S.

22 ff.):

c

Wird sie mein Kind mögen und ver-

stehen?

c

Kann ichübermeineÄngste undZwei-

fel sprechen?

c

Kann ich vonmeinemMisstrauen spre-

chen?

c

Wird sie mein Kind an sich reißen?

c

Wird sie in Konkurrenz zu mir treten?

Diese Fragen stellen sich noch einmal in

besondererWeise,wenn die pädagogische

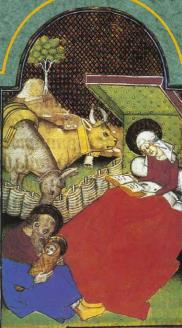

„Maria liest, während Joseph das Baby

wiegt“. Buchmalerei aus Nordfrankreich,

abgedruckt in „Maria liest“, herausgegeben

2004 von Andrea Günther, erschienen im

Christel-Göttert-Verlag Rüsselsheim.

www.christel-goettert-verlag.de